今回は、作業工程の可視化の重要性について、触れさせていただきます。

この行為、出社勤務やリモートワークに関係なく、非常に大事な行為であると実感しています。

なぜ、今回、作業工程の可視化について、触れることになったのか

この経緯については、実は、私が以前から所掌している担当は、5年前の新型コロナウイルス感染症対策して始まった時点から、1年前に兼務することになった担当は、その時点から作業工程の可視化を完了し、必要な把握項目を出社時と同様以上に作業依頼者も作業担当者も全てが同じ内容を把握可能なよう可視化が完了しています。

ただ、もう一つの担当が、数年前より可視化できるよう指示していたのですが、いつまで経っても可視化できず、コロナ禍で緊急避難的に講じてきたやり方(メールでの依頼)そのままでリモートワークを行っており、問題が表面化してきたので、関連部長の協力を得て、今回可視化に向けた一歩を踏む出すこととなりました。これが実現すると、やっと私の部は、全ての作業工程が可視化され、完全リモートワーク対応することになります。ここで実感したことは、何事もマネージャーの能力とやる気次第ということです。

なぜ、作業工程の可視化が大事なのか

では、なぜ、作業工程の可視化が大事なのかについて、私の私見を述べさせていただきます。

可視化の重要性に気づいたきっかけ

きっかけは、5年前のリモートワーク開始でした。リモートワークを開始するにあたり、今までの作業工程を紙資料での授受からファイル化された資料でのやり取りへ変更する必要があり、全ての資料授受工程を見直す必要がありました。そこで実施したのが、単票依頼票での作業依頼の授受から、一覧表形式の依頼表へ記入してもらうよう変更し、その依頼毎にナンバーをふり、ナンバーに該当するフォルダーを作成し、そのフォルダー内にファイル化された依頼資料一式を格納してもらうよう変更しました。この事により、誰もが作業依頼の件数把握や誰がどんな作業依頼をしているのかが、ひと目で分かるようになりました。また、作業の進捗もわかるようになり、誰が作業をしているのかや、どこまで進んでいるのかもわかり、月別に依頼表を作成することにより、毎月依頼分が届いているのかもある程度わかるようになりました。これは、非常に有益な副次効果で、作業が輻輳している時の担当者の割り振りや急ぎ案件の把握や作業指示など、リモートワークをしながら、会社へ出社していた時以上の作業把握が個人別に可能になりました。要は、出社していた頃より、作業効率がアップしたということです。この効果に気づいた時は、驚きました。

出社、リモートワーク問わず、作業工程可視化の重要性

社員の不公平感を払拭するためにも、作業工程の可視化は、非常に大事な行為だと思います。

従来は、全員が出社しいるため目の前で作業していることに安心し、結果、担当者の作業能力に依存した性善説の働き方になっていたと思います。これではマネージャーが、担当内の作業管理なんてまともにできる訳がありません。

それを改善するためにマネージャーは、自分の担当で何を把握すれば作業工程が管理できるのかを洗い出し、その作業工程を可視化し、担当者の作業内容や進捗状況が能動的に把握できる仕組みを講じる事が大事になります。幸い今はIT化が進み、それを上手く活用すると、作業の可視化が可能にできると実感しています。この仕組みを構築できると、安心して効率的に日々の作業を管理監督することが可能になります。

なぜ、新型コロナウイルス感染症対策の5類移行後、出社回帰が進むのか

なぜ、リモートワーク可能業務と思われるのに、コロナ禍の3年間でリモートワークが定着せず、出社回帰が進んでしまったのかを、私なりの解釈で述べさせていただくと、①出社時と同じ発想で、リモートワークをさせようとしたため、社員の作業管理が不徹底になり、適切な服務管理ができなくなった。②作業の流れをリモートワークに合った方法へ変更出来なかったため、作業工程が増え(紙資料をPDFに変換など)生産性が著しく低下した。③そもそも、ITスキル不足者がおり、リモートワークが不可能な社員がいた。などなど、マネージャー自身が、今までの完全出社の発想からリモートワークに合致した発想へ切り替えられなかったため、以前同様の出社に戻っていったのだと想像します。

でも、私からすると出社していても、仕事をする人はするし、しない人(出来ない人)はしません。それ以前の問題で、実は、担当者が今何をしいて、それがどこまで進捗しているのかなど、全く把握できていないのが、大半の現状だと想像します。そういう私も、完全出社のときは似たようなものでした。だから、報連相の重要性をひたすら唱えていました。念仏のように・・・。

作業工程の可視化を機能させるためのポイント

ここでは、私の実体験による可視化のポイントに付いて触れさせていただきます。

自分の担当内作業の必要管理項目を洗い出す。

まず大事な事は、自らが所掌する担当業務の成果に直結する必要な作業項目を、マネージャーが把握理解することです。これがズレていると、何をやっても上手く行きません。

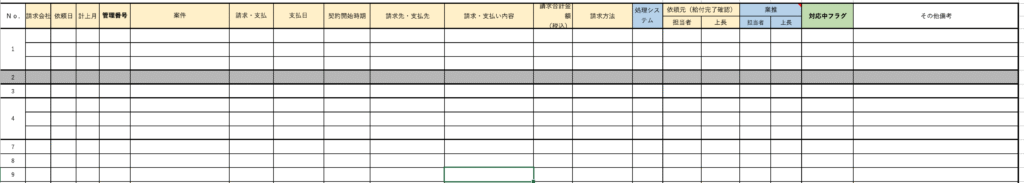

私が担当する業務の場合であれば、支払・請求がメインになるので、例えば支払なら支払期日、支払内容、支払先、支払方法です。これがはっきりしていないと、いつまでに何をどのように作業すれば良いのかわかりません。また、担当者の成果物の把握も出来ません。

作業の進捗管理をする必要がある項目を洗い出す

次に、何を進捗管理項目にするのかを決める必要があります。私の作業の場合であれば、前述の作業管理項目プラスαが、進捗管理項目になります。プラスα部分は、作業依頼元の確認行為が行われ、担当者と責任者が確認しているのか、いつ依頼してきているのか、契約期間と関連する依頼かなどです。これらが不明確だと、正式な社内手続きを踏んでいない事になり、不正行為に加担することになりかねないからです。

作業の開始日と完了期日を明確にする

こちらの日付は、作業を完了させるには一定の期間が必要になります。その取り決めを依頼元と依頼先で決めておくことが大事になります。でないと一定の品質を担保することも不可能になるからです。また、依頼されたものは、必ず処理を完了する必要があります。その完了日が不明確になっていると、依頼元も依頼先もいつ作業が完了しているのか不明確になるからです。支払いでいえば、この完了日が不明確になっていると、作業されていないと判断され、二重支払いの危険性もあります。

業務に関わった担当者を明確にする

こちらは、作業を誰がしているのかを明確にするうえで、非常に大事になります。担当者の成果に直結するからです。また、担当者間の不公平感の払拭にも必要になります。定性的な管理ではなく、定量的な管理が非常に大事になります。

まとめ

上記に記載したように、作業工程の可視化は、マネージャー側の視点からも、担当者側の視点からも、非常に大事な行為だと実感しています。この行為が上手くいくと、無駄な社員間の誤解も減り、不公平感も払拭され、作業管理・指示もしやすくなります。

また、作業が可視化されることにより、処理漏れや処理遅れもなくなり、生産性の向上にもつながると理解しています。

その重要性を理解したうえで、出社、リモートワーク関係無く、自分が所掌する組織の業務の可視化に努め、報連相に頼るだけでなく、一刻も早く自らが現状を把握できる仕組みを構築されることをおすすめします。